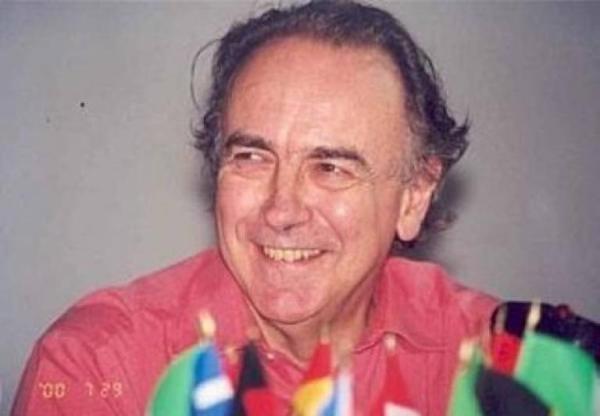

Джеффри Хоскинг, академик Королевской академии наук Великобритании, профессор Лондонского университета, почетный доктор Института российской истории РАН посетил Университет 1 декабря и прочел лекцию на тему «Историческое наследство Российской Федерации: взгляд английского историка». Лекция была организована Центром «Церковь и международные отношения».

Профессор Джеффри Хоскинг начал свое выступление со слов, что хотя слушатели наверняка довольно много знают о российской истории, взгляд зарубежного историка может быть полезен, так как взгляд со стороны иногда освещает какие-то подробности и черты, которые не сразу бросаются в глаза. Свою лекцию профессор разбил на три главных темы: самодержавие в России, Россия и Запад, нация и империя.

Чем же самодержавие было на самом деле и что значило для истории России? Многие западные историки не понимают, что такое российское самодержавие, например, Ричард Пайпс, известный американский историк, считает, что российское самодержавие означало, что российский император владеет всей землей, всем в российской империи и все население — его рабы. Профессор Хоскинг же считает, что это понимание, по крайней мере, неполное и во многом обманчивое.

Российская монархия сложилась в XVI веке во время борьбы северо-западной границы против Польши и Швеции и борьбы за южную степь с Османской империей, Крымским ханством и с разными кочевыми племенами. Значит необходимо было уже тогда максимально мобилизовать ресурсы населения и природы, а сила государства была еще минимальной. Поэтому проще всего было использовать те средства, которые были тогда под рукой — существующие местные общины с их господами, чтобы создать крупную армию и иметь возможность направлять ее в нужные места.

В основном связь верховной власти с отдаленными районами шла через «больших людей» — через бояр или через дворян. Везде власть передавалась не через институты и законы, а через личные знакомства, так как людям доверяли больше, чем институтам и законам. Это была, если хотите, личностная вертикаль власти.

Таким образом, создалась довольно крепкая связь между центральной властью и отдаленными районами. Русские создали эффективную, мощную и многообразную державу на основе личных патронно-клиентских связей.

Связь между государством и людьми на местах состояла в том, что в течение XVI и XVII века складывалось крепостное право. Надо сказать, что крепостное право никогда не определялось законом — это было фактически неограниченное личное господство сначала бояр, а потом и дворян над общинами.

Но неограниченно эксплуатировать крепостных было бессмысленно, так как бояре и дворяне, которые владели землей, пользовались доходами от работы крестьян, живущих на этих землях. Хотя были, конечно, крайности, о которых много написано в истории России, все-таки крепостное право тоже в общем всегда имело оттенок патронно-клиентских отношений. Это было не неограниченное рабство, как это часто изображается. А что отличает патронно-клиентские отношения от рабских? В том, что подчиненный получает хоть какую-то выгоду.

Но какую выгоду от крепостного права могли получить крестьяне? Во-первых, они были обеспечены землей, никто не мог отнять у них ту землю, которую они обрабатывали, как это часто случалось, например, в Англии в это же самое время, в ходе «загораживания», когда многих крестьян просто сгоняли с их земель. Может быть, это было не совсем невозможно в России, но гораздо труднее, чем в Англии.

Во-вторых, крестьяне могли рассчитывать на помощь соседей в случае несчастья, при условии, что они нормально работали и вовремя вносили свой вклад в общую повинность. В Англии в эти же века (XVI- XVIII века), существовали «poor law», закон о бедности, и «workhouse» — дом принудительного труда. Бедным людям, потерявшим свои земли и не способным зарабатывать себе на жизнь, помогали, но при условии, что они шли в «workhouse», где им приходилось работать за еду.

Что такое местные общины в российской истории? Их главный принцип — это круговая порука. Сейчас, конечно, это выражение имеет отрицательный оттенок, но тогда это имело свои хорошие стороны, это была общая ответственность за налоги, за рекрутство, за сохранение мира и предотвращение преступности. Сельские жители распределяли земли между собой так, чтобы каждый мог выполнять свою повинность, сообща поддерживали дороги и мосты в хорошем состоянии, решали многие вопросы — и поэтому сильно зависели друг от друга. Вопросы доверия и недоверия стояли всегда очень остро в русской деревне. Если доверия не было, это становилось вопросом жизни и смерти.

В результате, в России было сильное государство и сильные местные общины, но между ними были слабые звенья, основанные на личных знакомствах и связях.

Если говорить о Советском Союзе — это совсем другое государство, но как ни странно, при нем работала почти такая же, номенклатурная система. Секретари на всех уровнях назначали своих знакомых, что создавало во властной структуре семейные отношения. В итоге, они стали осложнять работу центральной власти, и Сталин начал разрушать семейные круги, хотя сам же их и создал. Это было одной из главных причин террора. Но номенклатурная элита пережила Сталина.

В обществе были неравенство и материальная нужда — и степень доступа к благам определялась степенью доступа к личному мощному покровителю.

При падении СССР личное покровительство получило еще большее значение. Создался политический вакуум, который восполнили те же лично-патронно-клиентские сети. При распаде Советского Союза члены высшей и средней советской номенклатуры превратили свою политическую власть в экономическую, они сумели захватить самые стоящие объекты советской экономики. Так возник новый класс олигархов. Поскольку юридических законов практически не было, они могли распоряжаться ими, как хотели, и им мешали только соперники. Поэтому, вместо того, чтобы доверяться полиции и судебной системе, олигархи часто нанимали банды хулиганов, чтобы защищать свое имущество.

По мнению профессора Хоскинга, эта новая ситуация — продолжение той же системы, так как государство опять оказалось в руках сильных и богатых. Он подтвердил свое мнение словами шведского историка Стефана Хедлунда, который видит возрождение обычаев Московского Великого княжества — Россия идет по предопределенной дороге. То, что было в Московии, повторяется после в Императорской России, потом в Советском Союзе и потом даже в Российской Федерации.

В последнее десятилетие государство у Путина и Медведева опять усилилось. Это государство — пока еще не общественное объединение. Профессор Хоскинг отметил, что, как ему кажется, сейчас главная опасность в том, что государство стало ареной борьбы крупных бюрократических кланов.

Второй в выступлении профессора Хоскинга стала тема «Россия и Запад». Он сказал, что Запада нет и никогда не было, это русская мысль, русский образ внешнего мира. Те страны, которые объединяются этим термином — это очень разные системы.

Россия стала Великой державой в XVIII веке, когда происходили большие перемены в Европе — там монархи укрепляли институты и законы. Они сосредоточенно мобилизовали ресурсы природы и населения, систематически финансировали науку и технологию.

Европейские монархи все больше заботились о благополучии всего их населения, даже самых низких слоев, так как именно они предоставляли солдатов для армии. Мыслители XVIII века все больше думали о том, как граждане могут участвовать в работе государства, делать свой самостоятельный вклад в его жизнь. То есть они уже начали думать о конституции.

Россия не могла не участвовать в этих же самых процессах в XVIII веке. Ее западные границы всегда были открыты потенциальному врагу и нельзя было успешно защищать одновременно всю линию этих границ. Значит, необходимо было заранее замечать очаги опасности. Надо было хорошо знать культуру и придворную жизнь главных европейских держав. И в этих целях уже со времени Петра Великого российские аристократы, а потом и профессиональные люди, служили дипломатами при европейских дворах. И они имели большой успех, потому что они происходили из той же элиты, что европейские аристократы, они говорили на тех же языках, но это давалось не автоматически, а из-за сознательной подготовки, которую заложил Петр Великий, а потом все его преемники.

Эти дипломаты проникались европейскими идеями, в результате чего в Россию стали просачиваться новейшие интеллектуальные течения европейских стран. По очереди: просветительство, масонство, немецкий идеализм, романтизм, национализм, социализм. То есть целый ряд довольно мощных идей, которые приходили на малоподготовленную для них русскую почву. Потому что институты и законы, уже привычные для европейцев, не существовали или существовали только на бумаге в России.

Правда, в XVIII и XIX веках российские императоры в общем предполагали идти по европейскому пути. Особенно Екатерина II и Александр I — они имели крупные планы по перестройке государства и общества в европейском направлении. Но их успехи были скромными: властьимущие в российском обществе проводили эти реформы без энтузиазма, так как они ведь теряли привычные рычаги власти. Даже массы относились к реформам с недоверием, так как боялись потерять обычную личную протекцию, которую они все-таки получали, и не были уверены, что ее заменит эффективная новая система.

Более успешным можно назвать Александра II -его реформы действительно начали процесс замены личной власти законами и институтами, такими как земство, городские учреждения, реформированные суды, современные учебные заведения, пресса и печать, меньше подвергаемые цензуре. По европейским образцам начало создаваться гражданское общество. Это был очень богатый период русской культуры, политики, общественной жизни, где действительно оживлялось гражданское общество.

Но, во-первых, Александр II не решился довершить свои реформы и давать конституцию. Он боялся, что если он даст конституцию и создаст парламент по «западному» образцу, то распадется империя, ведь только что было польское восстание в 60-70-х гг., и если польские шляхтичи будут сидеть в российском парламенте, он боялся, что они будут мешать мерам, необходимым, чтобы защищать империю.

Наоборот, Александр II, а потом и его приемники Александр III и Николай II, укрепляли органы принудительного аппарата государства, отчасти, чтобы бороться с этими же европейскими идеями. То есть в последнее десятилетие царского режима одновременно укреплялись и гражданское общество, и полицейский аппарат.

Это было роковым совпадением, потому что борьба между ними во многом создала условия для революции 1905 и 1917 годов. Конечно, были и другие причины, но как считает профессор Хоскинг, эта — одна из решающих.

Советский Союз по сравнению с царской Россией, отдалялся от Европы, хотя его идеи — марксизм — были европейскими. Тем не менее, как и царская Россия, СССР должен был иметь дипломатические связи с европейскими странами. Это были довольно сложные отношения, потому что в то же самое время Советский Союз создал революционный интернационал, который подорвал многие страны. Но все равно необходимо было создавать хотя бы отчасти хорошие отношения с западными державами, потому что, помимо прочего, для Советского Союза очень важна была передовая наука, передовая техника, а это требовало постоянных контактов с новейшими идеями ведущих технологов и мыслителей всего мира.

Но недаром НКВД и КГБ пытались ограничить такие контакты — они приносили с собой опасность для закрытого идеологического пространства. И они по-своему были правы, ведь горбачевская перестройка, например, в значительной мере была построена на западных образцах. А эти образцы были переданы через дипломатов и работников ЦК, которые курировали западные страны.

Разговор по третьей теме выступления, «империя и нация», начался с утверждения профессором Хоскингом, что русское национальное самосознание, как и английское, легко выливается в имперскую форму. То есть организуется не через создание национальных институтов, а через создание имперских институтов.

Вот неожиданный пример: в Англии до сих пор нет своей политической жизни. То есть местное правительство есть, но английского парламента нет, есть шотландский парламент, уэльский парламент, северный ирландский парламент, но английского парламента нет.

Русский парламент есть. Но в некоторых отношениях, так же, как и в Англии, российская империя создавалась в ущерб русской нации. Ведь Великое Московское княжество было потенциальным русским национальным государством. Тогда уже был и сложившийся национальный миф: как единственное независимое православное государство, Русь призвана спасти подлинную христианскую веру. То есть это уже универсальное призвание всемирного значения, и русский национальный миф уже имел тенденцию расшириться.

Но по геополитическим причинам Русь стала Россией, не русской нацией, а северо-евразийской империей. Чтобы скрепить и интегрировать такую огромную территорию, ее многочисленные народности и верования, надо было смягчить православную церковь и христианскую миссию и искать возможность мирного сосуществования в разных народах и религиях.

И начиная с XVII века государство постепенно уменьшало независимость православной церкви. Русский национальный миф, который основывался на православной религии, уже был ослаблен развитием российской государственности.

В середине XVII века произошли реформы внутри церковной, литургической жизни, и произносилась анафема на тех, кто не приняли эту реформу, — они стали старообрядцами. Потом Петр I упразднил патриаршество, символ независимости православной церкви, и заменил его Святейшим синодом, председателем которого мог стать человек мирской. Потом Екатерина II отняла церковные земли, заменила их недостаточной казенной субсидией.

В духовной жизни церкви было много интересного и плодотворного, но юридическая ее жизнь была неудовлетворительна и не соответствовала канонам самой православной церкви. Предполагаемая в связи с этим церковная реформа была отвергнута Николаем II.

Но, хотя этот национальный миф был ослаблен, он остался у старообрядцев, они продолжали верить, что Россия — народ богоизбранный, что это второй Иерусалим или третий Рим, и Россия призвана сохранить подлинное христианство до лучших времен, может быть, до второго пришествия Христа.

В 19 веке эти мотивы перешли в мирское мышление, нашли отклик у славянофилов, где христианская миссия переносилась в русскую светскую культуру. Тут мы видим феномен расколотого национального нарратива.

Мы видим этот раскол национального представления о своей истории и в Советском Союзе. Ведь если судить о нем, как о российском государстве, то Сталин возвел нероссийскую империю до статуса мировой державы, до статуса соперника США, самой сильной мировой державы. Такого успеха не достигла даже царская Россия. То есть, он как бы возвеличил Россию, но совершил это за огромную цену — марксистская империя создалась за счет русского национального самосознания.

Что стоит в центре русского национального самосознания? Я думаю, во-первых, русская православная церковь, во-вторых, русское крестьянство, особенно сельский мир, а в-третьих, русская культура, литература, искусство, музыка.

А Сталин уничтожил христианскую сельскую общину, превращая ее в убогую карикатуру — колхоз. Сталин пытался разрушить православную церковь, убил множество священников и епископов, упразднил приходы, закрыл храмы или превратил их в мирские здания, и только когда война прижала его, он спохватился, прекратил гонения, а потом даже восстановил патриаршество, в основном, кажется, в целях послевоенной дипломатии. То есть главной целью было даже не укрепить русское национальное сознание, а укрепить позицию России в дипломатических целях для послевоенного времени.

Это противоречивое наследство Сталина продолжало разделять русских почти до самого конца Советского Союза. Просталинисты и антисталинисты не могли объединиться. Ведь среди них были поклонники Сталина, которые преклонялись перед его памятью за то, что он выиграл самую кровопролитную войну в истории и завоевал половину Европы. И действительно, он это сделал. А другие ненавидели Сталина за то, что он чуть не уничтожил русское христианство и православную церковь, что он преследовал самых талантливых писателей, музыкантов и художников. Эти два течения в русском национальном сознании объединились только тогда, когда было уже поздно, и СССР уже распадался.

В завершение профессор Хоскинг еще раз кратко подытожил все три темы: во-первых, российскую историю отличает авторитарная власть, которая передается через сильные лица, и которая создает какие-то выгоды и для элиты, и для подвластных ей людей. Во-вторых, двойственное отношение к «западу»: Россия заимствует у него идеи и институты, но в то же самое время относится с недоверием, часто оправданным, ведь самые серьезные нападения были именно запада — ну, кроме монгольского, конечно. И, в-третьих, радикальное расхождение между разными версиями истории России и ее основными ценностями, которое, как кажется профессору, продолжает разделять русских людей до сегодняшнего дня.

Юлия ТРИШАНКОВА,

Управление интернет-политики